新規サービスを成功に導く「ユーザー体験軸ロードマップ」

私たちの部署は、新規事業のプロダクト設計、デザインを行っています。新規サービスを立ち上げるとき、最初に取り組むのが「ロードマップ」の作成です。

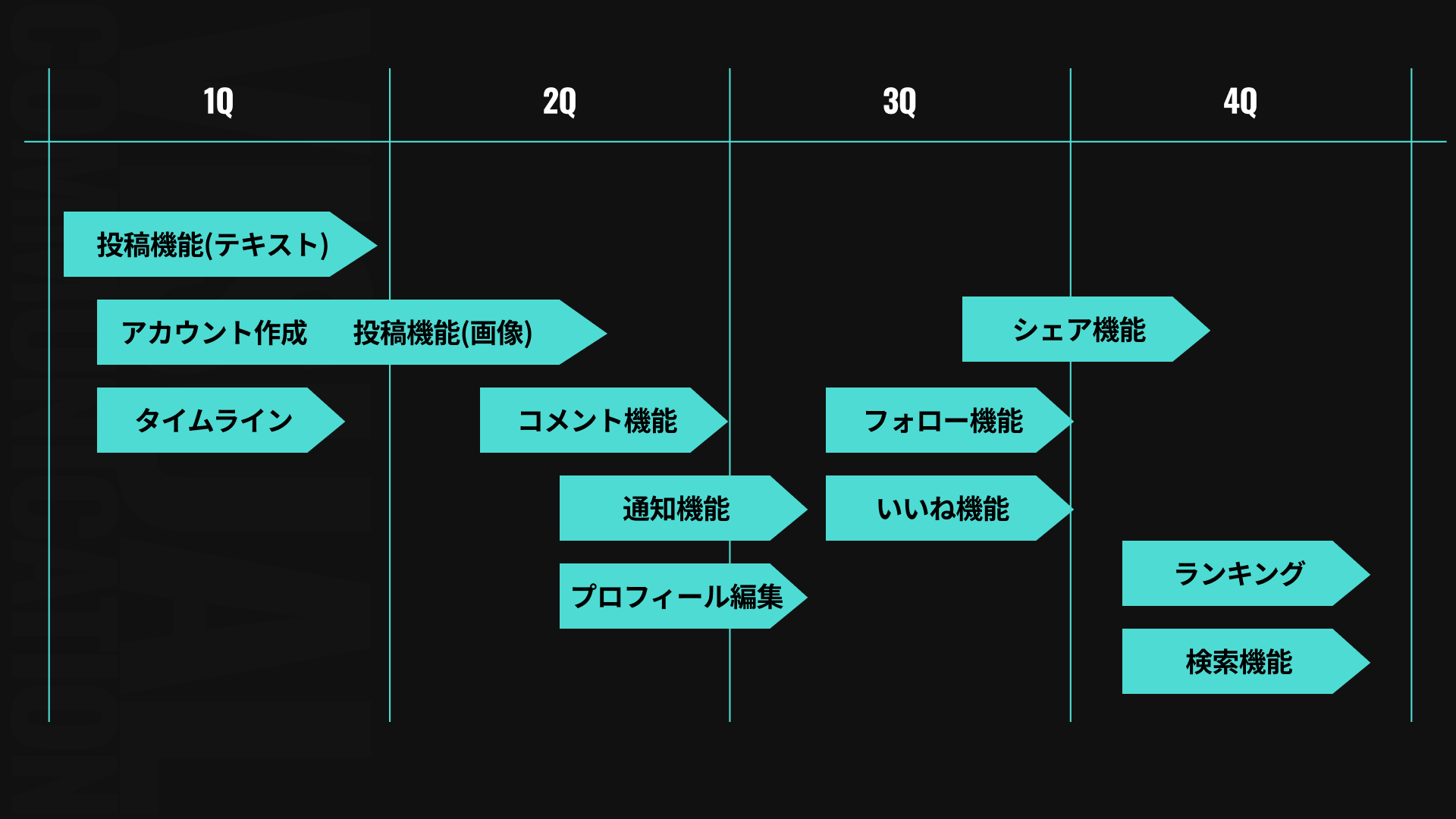

一般的にロードマップは、機能を洗い出し、クオーター単位で優先順位を立て、スケジュールに落とし込みます。そのプロセスの中で、機能を中心に語られることが多く、ユーザー視点が抜けてしまうことも少なくありません。また、作ることが目的化してしまうことがあります。

オススメしたいのが「ユーザー体験を軸にしたロードマップ」というアプローチです。実際にいくつかのプロダクトを進めるかなかで、特に新規サービスにおいて、体験軸を考えることが有効だと感じています。「ユーザー体験を軸にしたロードマップ」を設計にすることで、機能主義から脱却することができます。

従来のロードマップの問題点

上記は架空のSNSのロードマップですが、クオーターごとに、機能のみを羅列しているパターンなどよくあると思います。なぜ「体験軸」で考える必要があるのか?機能や技術を中心にした従来のロードマップでは、以下のような問題点があります。

・ユーザーにとっての意味や価値が曖昧なまま、機能だけが積み上がる

・チーム内で「この機能、なぜ今必要?」という問いが共有されない

・サービスの共感が設計されない

企業や組織が目指す未来像や理想の姿を表すものです。新規サービスにおいては、正解がわからない状態からスタートします。だからこそ、最初から「ユーザーがどんな体験をすることで価値を感じるか?」をベースとした、体験から逆算するロードマップが重要だと考えています。

体験軸を基準とした「ユーザー体験軸ロードマップ」

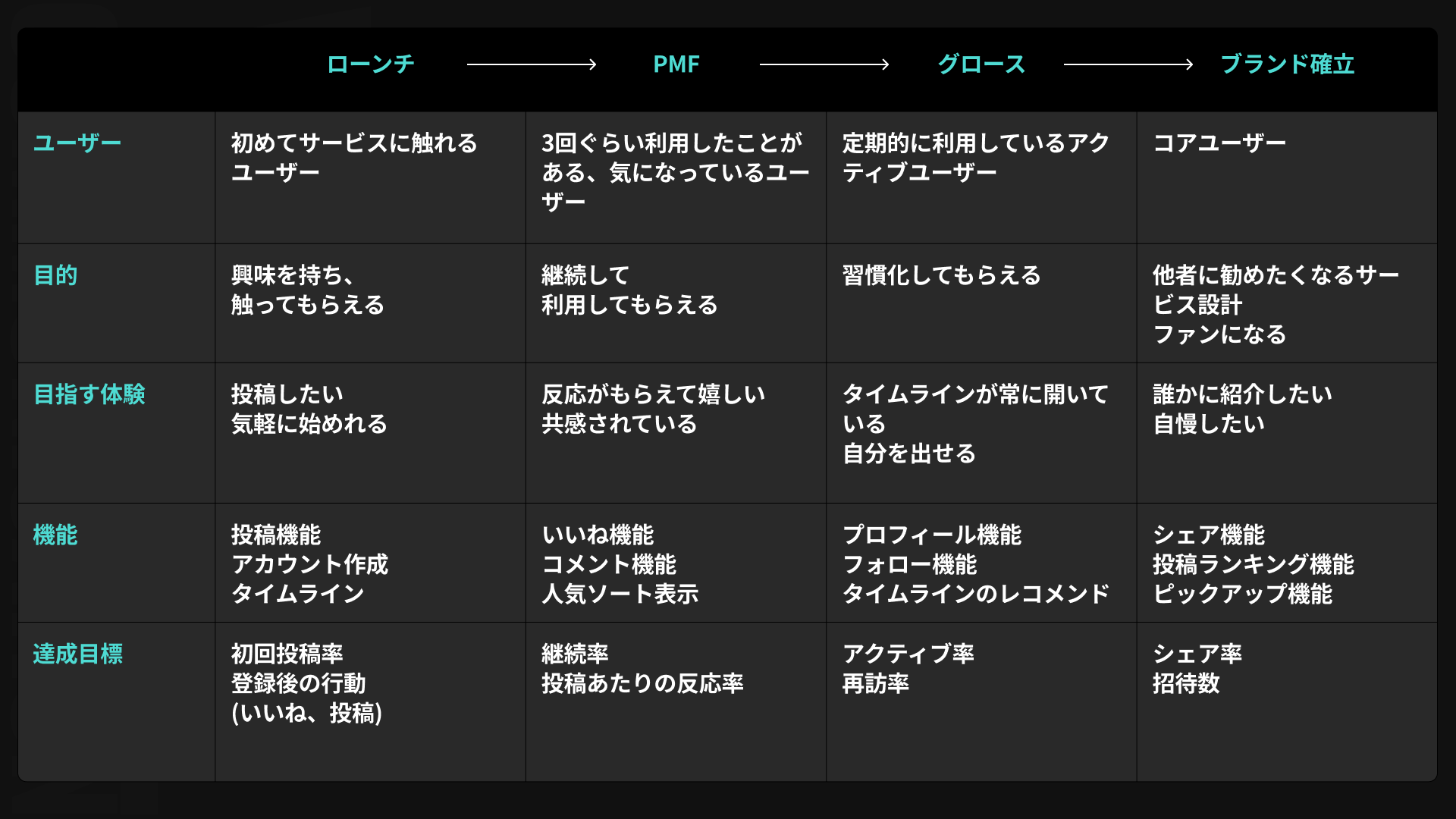

架空のSNSををベースにロードマップを設定しました。

従来のロードマップでは、機能だけでしたが、「ユーザー体験軸ロードマップ」では、ローンチ、PMF、グロース、ブランド確立とそれぞれの成長ステージごとに、ターゲットや目的、体験、機能、達成目標を設定。ユーザーの感情と行動の流れに沿い、ユーザー体験の深堀りを行っていきます。

ーーーーーーー

【ローンチ】

ーーーーーーー

ユーザー:初めてサービスに触れるユーザー

目指す体験:投稿したい、気軽に始めれる

体験設計のポイント:簡単に作成が出来る、アカウント機能、シンプルな投稿機能、タイムラインを制作し、最初の敷居を下げる。

機能:投稿機能、アカウント作成、タイムライン

ーーーーーーー

【PMF】

ーーーーーーー

ユーザー:3回ぐらい利用したことがある、気になっているユーザー

目指す体験:反応がもらえて嬉しい、共感されている

体験設計のポイント:“共感される”投稿が可視化される導線設計

機能:いいね機能、コメント機能、人気ソート表示

ーーーーーーー

【グロース】

ーーーーーーー

ユーザー:定期的に利用しているアクティブユーザー

目指す体験:タイムラインが常に開いている、自分を出せる

体験設計のポイント:マイプロフィールや投稿スタイルが“個性”として表現、タイムラインが常にアップデートされる

機能:プロフィール機能(スタンプ、アイコン)、フォロー機能、タイムラインのレコメンド

ーーーーーーー

【ブランド確立】

ーーーーーーー

ユーザー:コアユーザー

目指す体験:誰かに紹介したい、自慢したい

体験設計のポイント:SNS外でも語りたくなるストーリー性や人気ランキングを用意、何度も投稿してシェアしたくなる設計

機能:シェア機能、投稿ランキング機能、ピックアップ機能

新規サービスに体験のロードマップが向いている理由

. 正解がわからない状態だからこそ、「ユーザーの体験」をガイドにできる

ローンチ前のサービスは、課題仮説・価値仮説の段階です。機能軸ではなく、「ユーザーがどんな気持ちになるべきか?」を軸にして順番を考える方がぶれません。

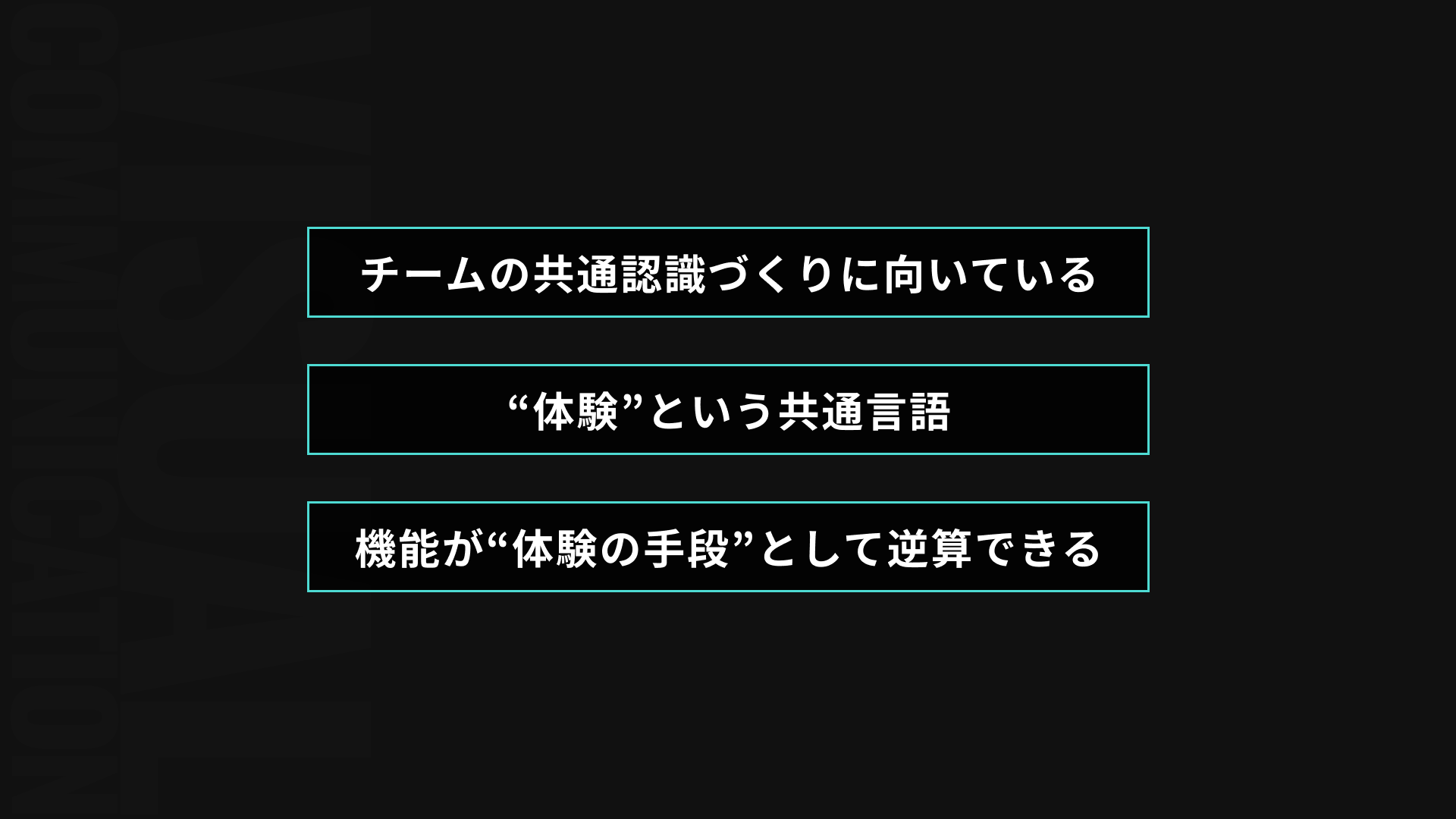

・チームの共通認識づくりに向いている

ローンチ前は特に、関係者の中で「サービスの世界観」「大事にしたいこと」がバラけやすい。

・エンジニア・デザイナー・ビズデブが“体験”という共通言語で会話できるようになる。

体験の軸があれば、「何をいつ作るべきか?」の判断がしやすくなる。

・機能が“体験の手段”として逆算できる

体験ベースの整理があれば、「この段階では“安心感”を届ける体験が最優先」など、ロジカルに話すことが出来ます。そのために必要な機能は?と逆算できる。

チーム内に根付く「ユーザー中心の視点」ロードマップ

体験軸で描くロードマップは、ユーザー中心の視点をチーム内に根づかせてくれます。

・「ユーザーの気持ち」を起点に議論が始まる

・「何を作るか」ではなく「何を感じてもらうか」が基準

結果として、“本当に必要なものが精査され、使われるもの”が生まれていき、プロダクトが育っていきます。プロダクトが出来ることをベースではなく、ユーザーが“使ってくれる”ことのを前提にした設計です。

開発にはスケジュールと機能の見通しが必要ですが、体験軸のロードマップはチームにとっての“道しるべ”になり、新規サービスを進めていくのに欠かすことの出来ないものだと言えます。

.png)